『汚れがぐんぐん落ちる!』ということで大人気の『メラミンスポンジ』。

『激落ちくん』が有名ですよね。

|

メラミンスポンジはとても便利なお掃除アイテムですが、

安全性を心配する人がいるのも、事実です。

日常的に使う物ですから、安全性は確認しておきたいですよね。

また、安全であるとしても、

使い方を間違ったら逆効果になることもあります。

きれいに掃除するためにも、正しい使い方を知っておきたいものですね。

ということで、この記事では、

- 毒性があるかどうかなどの安全性

- メラミンスポンジが汚れを落とす原理

- メラミンスポンジの正しい使い方

について解説します。

ぜひ読んで、メラミンスポンジを上手に活用してくださいね。

スポンサーリンク

メラミンスポンジの安全性について

メラミンスポンジに毒性があるって本当?

『メラミンスポンジ』の安全性が気になるという人もいますが、

メラミンスポンジには、毒性はありません。

メラミンスポンジを作るための『メラミン樹脂』は、

- メラミン

- ホルムアルデヒド

を原料としています。

ホルムアルデヒドに『危ない』というイメージを持つ人は多いですよね。

でも、

『メラミン樹脂』は、メラミンとホルムアルデヒドを化学反応させたもので、ホルムアルデヒドとは別の物質です。

ホルムアルデヒドの有害性は残っていません。

原料の物質に毒性があることと、化学反応後の物質に原料の毒性が残るかどうかは、また別なのです。

たとえば、塩(塩化ナトリウム=NaCl)は『塩素(Cl)』と『ナトリウム(Na)』でできています。

でも、塩に塩素の持つ毒性はありませんよね。

それと同じことです。

メラミンスポンジが体に有害になる場合もある

メラミンスポンジに毒性はありませんが、間違った使い方をすれば体に害が出ます。

どんな使い方をすると害があるかというと

- 長時間素手で使う(特に肌に弱い人やアレルギー体質の人)

- 肌をこする

- 歯をこする

など、人や動物の体に使った場合です。

メラミンスポンジに使われるメラミン樹脂は、実はけっこう硬いです。

そのため、長時間肌に触れていたり肌をこすったりすると、肌が傷ついてしまいます。

また、歯が汚れているからといってメラミンスポンジで歯をこするのも、絶対にやめましょう。

歯の表面には『エナメル質』という硬い層があり、これが歯を守っています。

メラミンスポンジで歯をこすると、このエナメル質が削れて歯がダメージを受けやすくなり、

- 虫歯になりやすくなる

- 歯がしみやすくなる

といったトラブルが起きます

メラミンスポンジの環境への影響

『メラミンスポンジに毒性や害があるかどうか』を考えるときにもう1つ考えておきたいのが、環境への影響。

そう、『マイクロプラスチック』の問題です。

メラミンスポンジを使うと、細かいカスが出ます。

この細かいカスが水と一緒に排水口から流れると、マイクロプラスチックとして川や海に流れて行ってしまうのです。

めぐりめぐって、動物や人間の体にも入ってしまう可能性もあります。

そうですね、下水は処理場を通って川に流れます。

でも現状では、下水処理場でも全てのマイクロプラスチックを取り除けるわけではないのです。

環境のことを考えるのであれば、メラミンスポンジは『使う機会をなるべく少なくする』のがおすすめです。

メラミンスポンジの原理と正しい使い方

メラミンスポンジの正しい使い方は?

ここからは、メラミンスポンジで汚れが落ちる仕組みや正しい使い方について見ていきましょう。

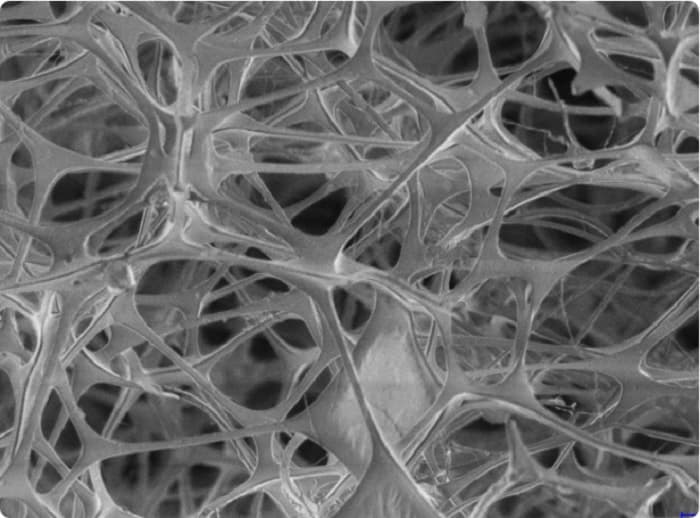

メラミンスポンジで汚れが落ちる仕組み

メラミンスポンジで汚れが落ちる仕組みは、簡単に言うと

とても細かくて硬い網で、汚れを削ったり絡めとったりして取り除く

ということです。

メラミンスポンジは、一見普通のもちっとしたスポンジですが、

『メラミン樹脂』を発泡させて網目状にしたものです。

メラミンスポンジを拡大すると、こんな風になっています。

メラミンスポンジの拡大写真

引用 激落ちくん公式サイト『メラミンスポンジとは?使用方法や注意点などをご紹介!』

先にも触れたように、このメラミン樹脂の網は、結構硬いです。

だから汚れを削ることができるし、網目状だから絡めとることができるのです。

メラミンスポンジの正しい使い方

では、メラミンスポンジの正しい使い方を見ていきましょう。

先にざっと手順を書いておくと、

- メラミンスポンジ以外の方法で落とせる汚れを落とす

- メラミンスポンジを、掃除する場所に合わせて使いやすい大きさに切る

- 水をたっぷり含ませる

- 汚れた部分を軽くこする

- こすった部分を拭く、または洗い流す

step

1落とせる汚れを落としておく

メラミンスポンジで掃除をする前に、素材や汚れの種類に合わせて

- 水拭き

- 乾拭き

- その場所や素材に合わせた洗剤を使う

といった方法で、汚れを落としてみましょう。

なぜかというと、

- 環境への影響を考えると、メラミンスポンジは使わずに済むにこしたことはない

- 他の方法で汚れを落としておけば、メラミンスポンジを使う範囲を最低限にして、効率良く汚れを落とせる

ということからです。

step

2使いやすい大きさに切って、水を含ませる

掃除する場所に合わせて、メラミンスポンジを切ります。

(ちぎってもOKです。)

広い場所を掃除するなら大きめに、細かい所なら小さめに切ると良いですよ。

そして、スポンジに水をたっぷり含ませます。

目安は、『スポンジから水がボタボタ垂れない程度』。

絞るなら、余分な水を落とす程度に、ごく軽く絞るだけにしておきましょう。

水を含ませるのには、滑りを良くして摩擦を減らし、傷が付くのを防ぐ意味もあります。

step

3汚れをこする

水をたっぷり含んだメラミンスポンジで、汚れ部分をこすります。

こするときは

力を入れずに、『汚れの上でスポンジを動かす』程度の力加減でOKです。

強くこすると傷が付いてしまう可能性があるので、力を入れすぎないように気をつけてください。

なお、こすったときにきしむような音がする時は、水が足りていません。

キシキシ言うときは、水を足してくださいね。

step

4掃除した部分を洗う、もしくは拭く

汚れが落ちたら、掃除した部分を

- 水で洗う

- 絞った布で拭く

- 乾いた布で拭く

などしてください。

汚れや水分、メラミンスポンジの細かいカスを取り除くためです。

メラミンスポンジの細かいカスが残っていると、乾いてから周辺に傷を付けてしまうことがあります。

なので必ず、洗うなり拭き取るなりしておいてくださいね。

これで掃除は完了です!

メラミンスポンジを使う時の注意点

どんなことに気をつけて使えばいいの?

ここからは、メラミンスポンジを使う時の注意点について解説します。

メラミンスポンジを使う時の基本的な注意点

メラミンスポンジを使う時には

- 手袋をして使い、掃除が終わったら手を洗う

- 熱湯をかけない

- 塩素系漂白剤と併用しない

- メラミンスポンジで掃除をして良い場所や素材にだけ使う

ということに注意してください。

手の肌を守りながら使う

先にも書いたように、メラミンスポンジは肌との摩擦で肌を傷めてしまうことがあります。

なので、

- 手袋をして使う

- 掃除が終わったら、丁寧に手を洗う

ということを忘れないでください。

素手で掃除をしても、短時間ならあまり問題はありません。

ただ、

- 肌が荒れやすい

- アレルギー体質である

- 時間をかけて掃除する

といったときには、必ず手袋をして使いましょう。

また、素手で使った場合、肌に細かいカスが付いてしまうことがあります。

掃除が終わったら、手をよく洗ってくださいね。

熱湯・塩素系漂白剤はNG!

メラミンスポンジは熱に弱いため、

メラミンスポンジを使う時に熱湯をかけると、スポンジの寿命が短くなってしまいます。

メラミンスポンジには熱湯をかけないでください。

熱湯ではやけどする可能性もありますしね。

また、塩素系漂白剤との併用はNGです。

メラミンスポンジでこすったところに塩素系漂白剤が入ることで、素材によっては

- 表面が溶けてしまう

- 表面が溶けることで、汚れが付きやすくなる

といったリスクがあります。

メラミンスポンジで掃除をして良い場所かどうかを見極めて使う

メラミンスポンジは、何にでも使えるわけではありません。

- メラミンスポンジを使って良い場所や素材

- メラミンスポンジを使ってはいけない場所や素材

があります。

メラミンスポンジを使ってはいけない場所や素材に使うと、

- 傷が付く

- 傷に汚れが入り込んで落としにくくなり、かえって汚れやすくなる

- コーティングや塗装が剥がれる

- 質感が損なわれる

といったリスクがあるからです。

メラミンスポンジを使える所と使えない所については、このあと具体的に見ていきましょう。

メラミンスポンジを使ってはいけない場所や素材

先に、使ってはいけない所からチェックします。

絶対に使ってはいけないのは、『人や動物の体』です。

肌や歯などには使わないでください。

その他にも

- 塗装やコーティング加工、絵や文字がプリントされている製品

- 光沢のあるステンレスでできている製品

- プラスチック製、樹脂製、木製の製品

- 漆器

- 大理石

- 水濡れに弱い物

には使えません。

具体的には、

- 車のボディーやコーティングがしてあるホイール、タイヤなど

- 曇り止めのコーティングがしてある鏡や窓ガラス

- 焦げ付き防止のコーティングがしてあるフライパンや鍋など

- ペンキで塗ってある看板や机、いす、棚など

- ワックスをかけてある床

- 防汚コーティングがしてあるトイレの便器や浴槽

- 絵がプリントしてある食器など

- 光沢のあるステンレス製のシンク

- プラスチックのタッパーや食器

- 樹脂製のお弁当箱

- 木製のテーブルやいす、おもちゃ

- 漆器の食器やお盆など

- パソコンやテレビ

- ピアノや電子ピアノ、キーボードなどの鍵盤

などです。

メモ

『ピアノの鍵盤に付いたマジックなどの汚れをメラミンスポンジで落とすと良い』と言う人もいますが、筆者としてはおすすめしません。

- 濡らしたメラミンスポンジを使うと、鍵盤の間から水が入り込んでしまう

- 鍵盤は人口象牙やアクリル樹脂でできているので、傷が付きかねない

というリスクがあるからです。

鍵盤の汚れが落ちなくて困るときは、専用のクリーナーを使うか、楽器店に相談してくださいね。

メラミンスポンジを使って良い場所や素材

メラミンスポンジを使えるのは、

- 水道の水栓や蛇口

- ガスコンロ

- ガスコンロの回りのタイル

- 換気扇のファン

- 炊飯器の外側

- 電子レンジの外側

- 冷蔵庫の外側・内側

- 玄関のタイル

- ドアノブ

- 窓ガラス

- 窓枠

- 網戸

- エアコンの吹き出し口

- スニーカーや学校の上靴のゴムの部分

といった物です。

ただし、

- 家電に使う場合は、電気系統部分に水がかからないように注意する

- 先に挙げた、『メラミンスポンジを使ってはいけない素材』に該当する場合は、使わない

ということを守ってください。

使って良いかどうか判断に迷う場合

メラミンスポンジを使っても大丈夫かどうか、判断しにくい場合もありますよね。

- 素材や塗装の有無がわからない場合

- 人造大理石と人工大理石

- 陶器

は迷う人が多そうなので、解説しておきましょう。

素材や塗装の有無がわからない製品

素材や塗装の有無がわからない場合は、まず

- 取扱説明書

- 製品に書いてある記載

を確認してみましょう。

取扱説明書も記載もない場合は、

- 水で濡らしたメラミンスポンジで、目立たない所を少しだけこすってみる

- 水分を拭き取って、剥がれたり傷が付いたりしていないかよく見る

という方法で、確かめて判断してください。

ただし、

- 高級な物

- 絶対に傷を付けたくない物

の場合は、やめておくのが無難です。

陶器について

メラミンスポンジは、カップや急須の茶渋を落とすのにうってつけです。

でも陶器については

- メラミンスポンジを使ってもOK

- 何度も使うと質感や光沢が損なわれるので、あまり使わない方が良い

両方の意見があります。

筆者のおすすめは

- 普段は、なるべくメラミンスポンジを使わずに茶渋を落とす

- どうしても茶渋が落ちないときや時間がないときだけ、メラミンスポンジを使う

という風に使い分けることです。

茶渋は、丁寧に磨けば、中性洗剤とスポンジでも落とすことができます。

磨くのにちょっと時間はかかりますが、このくらいきれいになりますよ。

中性洗剤とスポンジで茶渋を取る前と取った後

人造大理石と人工大理石について

人造大理石と人工大理に関しても、

- メラミンスポンジを使っても良い

- メラミンスポンジを使ってはいけない

両方の意見があります。

メーカーでも、人工大理石をメラミンスポンジで掃除することを勧めている情報もあります。

人造・人工大理石に関しては、

- 取扱説明書に書いてある方法に従って手入れをする

- 『メラミンスポンジを使いたいが、使用について説明書に書いていない』というときは、メーカーに問い合わせる

という風にしてください。

人造・人工の大理石に使われている素材によっても、メラミンスポンジを使って良いかどうかが違う可能性もあるからです。

メモ

『人造大理石』と『人工大理石』の違いは

人造大理石

⇒天然の大理石を砕き、樹脂やセメントで固めて作る

人工大理石

⇒すべて人工的に作られた大理石で、天然の大理石は含まれていない

です。

スポンサーリンク

まとめ

メラミンスポンジは、安全性を心配する声もありますが、毒性はありません。

ただ、

- 人や動物の体(肌や歯など)には使わない

- 人によっては手荒れする可能性があるので、手袋をして使う

ということには気を付けてくださいね。

また、環境への影響を考えると、なるべくメラミンスポンジを使わないで済むほうが良いです。

メラミンスポンジを使う時には、事前に他の方法で汚れを落とし、使う量や範囲を最低限にすることをおすすめします。

そして、大事なのは『正しい使い方をする』ということ。

- 水をしっかり含ませる

- 掃除をした後を洗ったり拭いたりして、細かいカスを取り除く

- 使って良い素材や場所にだけ使う

ということを守ってくださいね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16621dd1.f42f6c11.16621dd2.48537d3b/?me_id=1298616&item_id=12481240&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fat-life%2Fcabinet%2Fvic202301%2F4903320042544.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)