最近、久しぶりに倉庫から自転車を引っ張り出したら、サドルの高さを変えようとしてもまったく動かず焦ってしまいました。

原因はどうやら「シートポストの固着」。

自転車に乗るのが好きで、趣味と健康を兼ねて楽しむ私にとっては大問題です。

そこで今回は、固着を解消する方法とあわせて、ちょっとしたメンテナンスのコツもまとめてみました。

スポンサーリンク

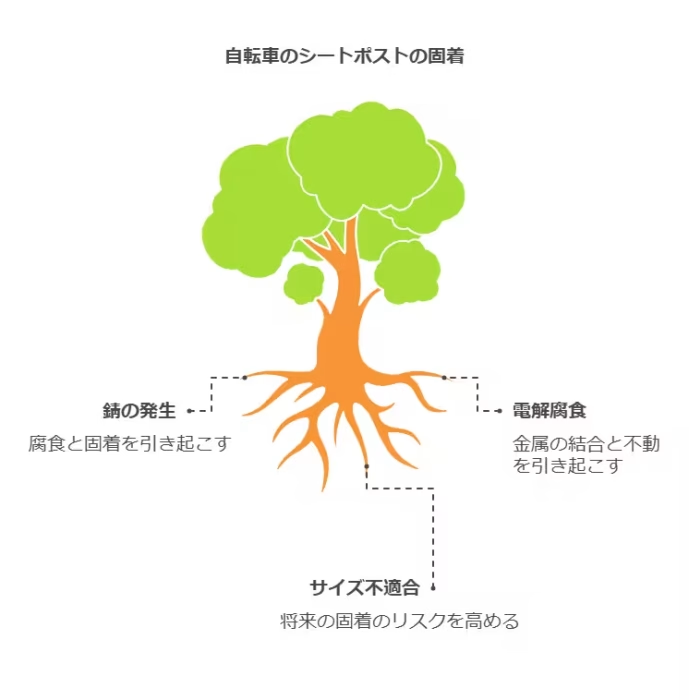

基本的な仕組みシートポストが固着する原因

自転車のシートポストがまったく動かなくなる――

いわゆる「固着」は、思わぬトラブルの原因になります。

サドルの高さを変えられなければ快適に走れないばかりか、サドルを外せないことでメンテナンスもしづらくなり、本当に困ってしまいますよね。

まずは、なぜシートポストが固着してしまうのか、その代表的な原因を整理しておきましょう。

錆(さび)の発生による固着

自転車は基本的に外で使用するものですので、雨や湿気の影響を受けやすく、金属部分が錆びるリスクがあります。

シートポストとシートチューブの間に雨水や湿気、あるいはホコリが入り込むと、そこから腐食が進行してしまい、気づかぬうちに錆が発生して固着してしまうのです。

- 雨ざらしで放置

ベランダや軒下に置いていても、横殴りの雨や長時間の湿気にさらされることで内部まで浸水し、錆の原因になります。 - 長期間動かさない

「しばらく乗らない」という期間が長いほど、錆や汚れが固着しやすくなるため要注意です。

異種金属の化学反応電解腐食

異なる金属同士が触れ合った状態で水分などが加わると、化学反応を起こして片方の金属が溶けたり、腐食したりしやすくなる現象があります。

これを「電解腐食」といいます。

例えば、アルミ製のシートポストをクロモリ(スチール)フレームに差し込んでいたりすると、双方の金属が反応を起こして“溶着”状態になり、固着が発生することがあります。

- アルミ×スチールの組み合わせ

ロードバイクやクロスバイクでよく見られる組み合わせです。 - 長年放置されているとリスクが上がる

自転車を何年も動かしていない場合、固着が起こる確率は高くなります。

シートポストのサイズ不適合

意外と見落とされがちなのが、シートポストの太さ(径)が微妙に合っていないケース。

シートチューブよりほんの少しだけ大きいシートポストを無理やり挿しこんでしまうと、入れたときは大丈夫に見えても、後々固着しやすくなる可能性が上がります。

- サイズ確認の甘さ

中古で入手したパーツや、ネットショップで購入した際に規格が合っていない場合がある。 - 加工や力任せの挿入

“なんとか入ったから大丈夫”と思っても、実はきっちり合っていないこともあります。

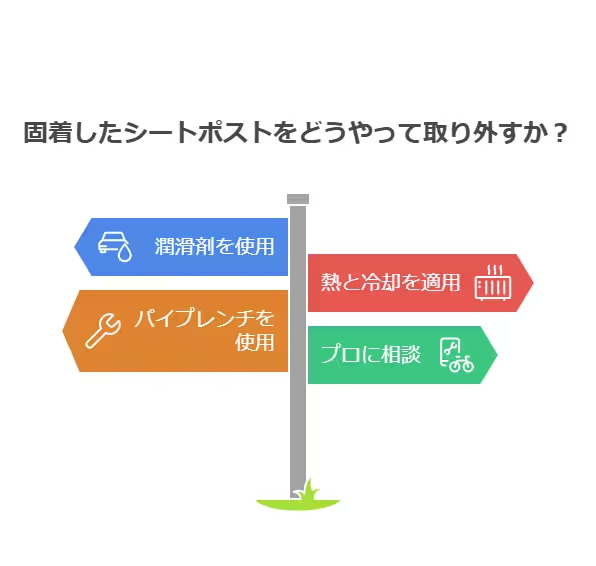

初心者向けシートポストの固着を外すための方法

では、いざ「シートポストが固着している!」となったとき、どんな方法で外せる可能性があるのでしょうか。

ここからは、一般的に自分でトライしやすい“初心者向け”の方法を中心に解説していきます。

1. 潤滑剤を使う

最もシンプルかつ安全に試せるのが、潤滑剤(ラスペネ、WD-40など)を使って固着をゆるめる方法です。

やり方の基本は下記のとおり。

- シートポストとシートチューブの隙間に潤滑剤を吹き付ける。

- 毎日少しずつ、数日にわたって継続して吹き付ける。

- 2~3日目くらいから、吹き付けた後にシートポストを軽く回したり、揺すったりしてみる。

ここでポイントとなるのは「焦らず、根気よく」という姿勢です。

潤滑剤が錆や腐食箇所に浸透するまでには時間がかかるので、1日で結果を求めずに何日か粘ってみるのがコツです。

潤滑剤を使う際の注意点

- 過度に力を入れない

まだ動かない状態でいきなり強い力をかけると、シートポストが折れる恐れがあります。 - 換気に注意

屋内や車庫で作業する場合、潤滑剤の溶剤が充満しないよう適度に換気しましょう。

2. 熱湯と冷水を使い、温度差でゆるめる

金属は温度で膨張率が異なります。

その性質を利用するのが「熱湯をかけたあと冷水をかける」という手法です。

シートポストとシートチューブが別素材であれば、温度差で膨張率の違いが生まれ、固着がゆるむことがあります。

- シートポスト周辺に熱湯をかける(やけどに注意)。

- すぐに冷水をかけて一気に冷やす。

- シートポストを回してみる or 引き抜きに挑戦する。

- まだ動かなければ、再度温めて冷やす作業を繰り返す。

この方法が向かないケース

- シートポストとフレーム素材が同じ

同じアルミ同士、スチール同士だと、膨張や収縮の差が期待しづらい。 - カーボンフレーム

熱湯の熱でカーボン樹脂が傷む可能性があるため、やらないほうが安全です。

3. パイプレンチで回す

もう少し力を加えた方法として、「パイプレンチでシートポストを回す」というやり方があります。

事前に潤滑剤を吹き付けてある程度ゆるませてから行うと成功率が高まります。

- やり方

- シートポストをパイプレンチでしっかりつかむ。

- 徐々に力をかけながら、左右に回転させる。

- 少しでも動いたら再度潤滑剤を吹き付けて揺らす――を繰り返す。

リスク

- シートポストのねじ切れ

無理に力を入れすぎると、シートポストが折れて中途半端に残ってしまい、逆に取り出しづらくなる。 - フレームへのダメージ

力がうまく伝わらず、シートチューブに傷をつける可能性もあるため、慎重に行いましょう。

4. どうしても外れない場合はサイクルショップへ

上記の方法を試してもまったく動く気配がない、または「リスクが高そうで怖い…」と感じた場合は、プロに任せるのがいちばん安全です。

サイクルショップに依頼すれば、必要な工具や治具を使い、フレームを傷つけないように取り外してもらえます。

- 費用の相場

軽度な固着なら数千円程度で済むこともあれば、重度な場合は3~4万円かかることも。 - ショップ選び

なるべくロードバイクやクロスバイクに詳しいお店(整備力の高いショップ)を選ぶと安心度が上がります。

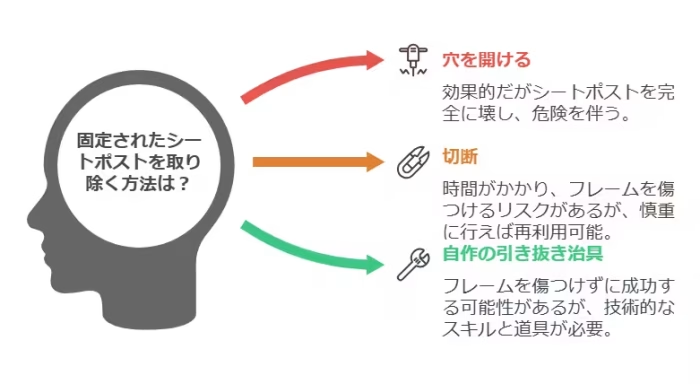

中・上級者向けあまりおすすめしない外し方

どうしても自分でなんとかしたい!

という方のために、成功事例として知られる“ただし自己責任”な方法もあります。

ただし大半がシートポストを破壊することも前提となるため、次に使うつもりがある方は試さないほうが無難でしょう。

1. シートポストに穴を開けて、棒を通して回す

シートポストの上部または中心にドリルで穴を開け、そこに棒(鉄パイプなど)を通してテコの原理で回す方法です。

潤滑剤も併用しながら、少しずつ力をかけると、固着が緩んで回る場合があります。

- デメリット

- シートポストが完全に壊れる(再利用不可)。

- ドリル作業は危険が伴う。

- 穴を開けられるほどの工作工具が必要。

2. シートポストを切断し、内部から切り込みを入れる

シートポストの上部をカットし、シートポストのパイプ側面を「内側から」切れ込みを入れて外す方法です。

完全に金属を剥がすイメージになるため、フレームを傷つけないよう細心の注意を払わなければなりません。

- 大変さの例

- 切削用カッターや金ノコで地道に切る必要がある。

- フレームを誤って切りそうになるリスクがある。

- 作業時間が数時間〜十数時間かかった例も報告されている。

3. 自作の引き抜き治具を使う

ネット上には「自作した治具を使ってシートポストを引き抜いた」という体験談もあります。

ネジとワッシャー、ハンドルなどを組み合わせて、シートポストを徐々に上に引っ張り出すような仕組みを作るわけです。

- メリット

- うまくいけば、フレームを傷つけずに引き抜ける可能性がある。

- デメリット

- それなりの工作スキル・知識・道具が必要。

- 市販されていないため、一から設計・製作しなければならない。

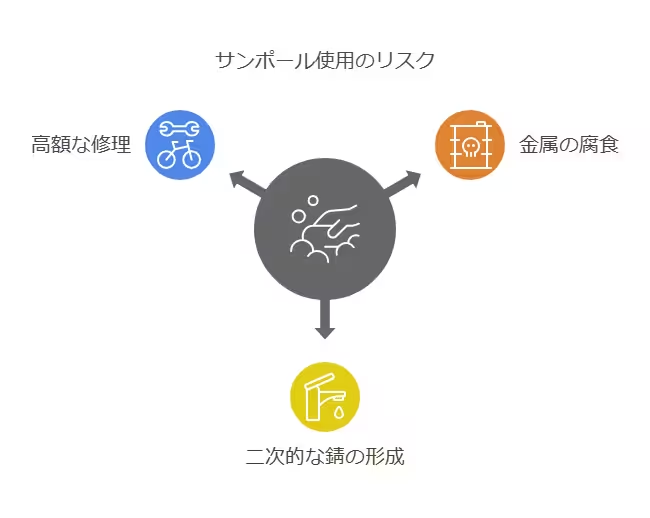

サンポールはNG?錆取り洗剤の使用リスク

一部で

「サンポール(塩酸入りトイレ洗剤)を使えば、錆が取れて固着が外れる」

という噂もあるようですが、結論としてはおすすめしません。

サンポールは強酸性の洗剤であり、金属表面を激しく腐食させる恐れがあるからです。

- 腐食や二次的な錆の原因

強い酸によって一時的に錆が取れても、その後の処理をきちんとしないと、シートチューブが逆に錆びやすくなります。 - シートチューブのダメージ

シートポストは外せてもフレーム内部を傷めれば本末転倒となり、より大きな出費が必要となります。

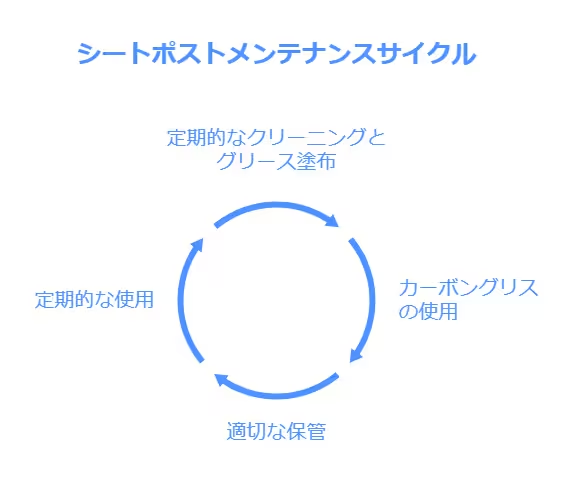

シートポストの固着を防ぐためのメンテナンス

固着を起こしてしまうと非常に厄介なので、普段から予防策を取っておくことが大切です。

ちょっとしたひと手間で、将来の大変な苦労を大きく軽減できます。

定期的にシートポストを抜いて掃除・グリス塗布

- 2~3か月に1度は抜く

そんなに頻繁に乗らない自転車でも、数か月ごとにシートポストを抜いて点検すると安心です。 - グリスを塗る

シートポストの外側、シートチューブの内側、いずれも清掃した後に薄くグリスを塗布すると錆や固着を防ぎやすくなります。

カーボン製シートポストの場合

カーボンパーツには専用の「カーボングリス」や「組付けペースト」などを使いましょう。

通常のグリスでは滑りすぎて固定力が落ちたり、逆にダメージを与える場合があります。

保管場所を工夫する

- 極力雨ざらしは避ける

屋根付きの駐輪場、室内保管などがベスト。 - カバーをかける

急な雨やホコリの堆積を防ぐため、自転車カバーを活用するのもおすすめです。

定期的な走行でも固着防止に

意外かもしれませんが、何よりも「ある程度乗って動かすこと」が固着予防になるケースもあります。

長期間放置すると、どうしても内部の湿気や汚れがたまりやすくなるため、普段から多少乗ってサドルを微調整しながら使用していれば、錆や腐食の進行を遅らせる効果が期待できます。

自転車メンテナンスと日常のちょっとした見直し

自転車のメンテナンスと聞くと、パンク修理やチェーンの注油、ブレーキ調整などが代表的ですよね。

しかし、シートポストの固着は見落とされがちな割に、いざ起きると厄介です。

私自身、実家で久々に乗ろうとした自転車が固着していて「こんなに大変だとは!」と思い知らされました。

そんな経験から「他にも、私の生活の中で見落としているものがあるかも…」と考えるようになったんです。

実際、身近なところでは、プロパンガス料金の値上がりなんかも気づかないうちに起こっている場合があって、ちょっとヒヤリとしました。

プロパンガス料金いつのまにか上がっていた…?

私の家ではずっと同じガス会社を使っていたのですが、ある月の請求書を何気なくチェックしたら、なぜかガス料金が前の月よりもグッと上がっていたんです。

理由を聞いてみると、原料価格の高騰だとかなんとか…。

もちろん、事情は分かりますが、あまりにもサッと値上げされるのには驚きました。

こっそり値上げのリスク

プロパンガスは地域によって業者ごとに料金設定がかなり違うと聞きます。

都市ガスとは違って、契約している会社によって単価がまちまち。

何年も同じ会社と契約していると、知らないうちに少しずつ料金が上がっている可能性があるそうです。

「エネピ」というサービスで比べてみる選択肢

調べてみると「エネピ」というプロパンガスの変更サービスがあり、複数のガス会社の見積もりを比較できます。

自分の住んでいる地域や使用量に合わせて最適なプランを提案してくれるのです。

私はちょうど

「これから両親と暮らすにあたって光熱費を見直したい」

と思っていたところだったんです。

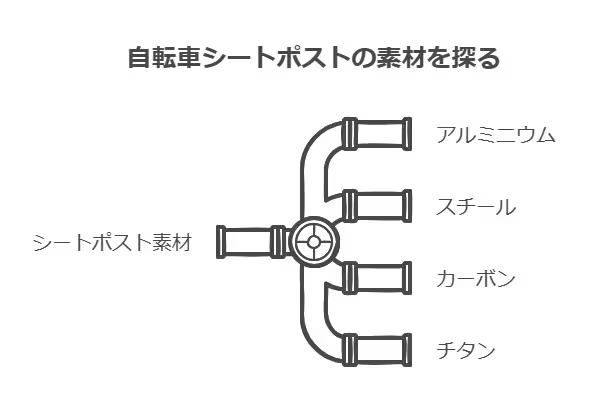

シートポストの素材・形状に関する補足情報

より深くメンテナンスを考えるのであれば、シートポスト自体の素材や形状についても知っておくと便利です。

錆や固着のリスク、メンテナンス方法が微妙に違ってきます。

アルミ製シートポスト

- 特徴

軽量で錆に強いというメリットがある一方、電解腐食が起きやすい場合も。 - メンテナンス

取り外す際に必要以上の力をかけると変形しやすいので、慎重に扱いましょう。

スチール(クロモリ)製シートポスト

- 特徴

強度が高いが重量はアルミより重め。

錆が発生しやすい。 - メンテナンス

定期的なグリスアップや防錆スプレーなどで対処。

放置すると固着が深刻化しやすい。

カーボン製シートポスト

- 特徴

軽量で振動吸収性も高いが、衝撃に弱い面がある。 - メンテナンス

カーボン専用の組付けペーストを使用。

強く締めすぎるとヒビが入る可能性があるので要注意。

チタン製シートポスト

- 特徴

錆に強く軽量だが高価。

独特のしなりや衝撃吸収性があり、愛好家も多い。 - メンテナンス

普通のグリスでも問題は少ないが、フレームとの相性を考慮し、定期的にチェックすると安心。

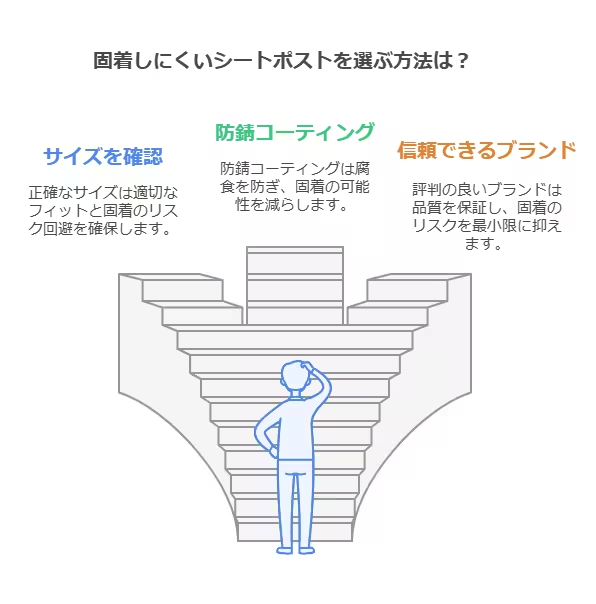

固着しにくいシートポスト選びのポイント

「どうせ買い替えるなら、固着しにくいシートポストが欲しい!」

と考える方もいるでしょう。

以下に、選び方のヒントをいくつかまとめます。

- サイズを正確に確認

- シートポスト径は27.2mm、31.6mmなどの規格が多いですが、実際にはフレーム側で0.1mm単位の誤差があることも。

- 可能であれば実測して選ぶのがおすすめ。

- 防錆コーティングが施されたもの

- 製品によっては防錆・防食処理がされているモデルもあります。

- スチール系は特にチェックしておくと安心。

- 信頼できるブランドを選ぶ

- 値段だけでなく、レビューやメーカーの評判を見て判断する。

- 一部の安価なノーブランド品は品質にばらつきがあり、固着リスクが高いことも。

よくある質問(FAQ)

自転車のシートポスト固着は、初心者にとってはなかなか情報が得づらいテーマ。

ここでは、よくある疑問点をQ&A形式でざっくりまとめてみました。

Q1:屋外に保管していても、固着を防ぐにはどうすればいいですか?

A1: カバーをかけて雨やホコリを防ぐだけでも違います。加えて、数か月に一度はシートポストを抜いてグリスを塗り直すと固着しにくくなります。カーボンフレームの場合は特に注意して保管してください。

Q2:サドルがまったく動かない時点で、もう自分で外すのは諦めるべき?

A2: まずは潤滑剤や熱湯と冷却の手順を試してみてください。それでもびくともしない場合、強引な手段はフレーム破損のリスクが高いです。無理せず、サイクルショップに相談するのがベストです。

Q3:サンポール以外の洗剤なら代用できますか?

A3: 強酸性の洗剤全般がNGです。たとえ錆を落とせてもフレームを腐食させるリスクが高いため、基本的には推奨されません。錆とり剤を使うにしても、必ず自転車向けに安全が確認された製品を選びましょう。

Q4:シートポストが抜けた後、再発しないためのコツは?

A4: 抜いた後はシートチューブ内もよく掃除して、錆や汚れをしっかり落としましょう。そのうえで、グリス(カーボンの場合は専用ペースト)を薄く塗り、定期的に抜いてチェックしておけば再発のリスクは格段に下がります。

Q5:シートポストをカットしてまで外す意義はありますか?

A5: もともと高価なフレームで、フレームを生かしたいなら外す価値はあります。逆に、フレームもパーツもそこまで高価でないなら、買い替えを検討したほうが結果的に安く済む場合もあるので、状況次第です。

まとめ定期的なケアと無理のない範囲での対処が大切

ここまで、シートポストの固着を外す方法や注意点、予防策などを解説してきました。

改めてポイントをまとめると、次のようになります。

- 原因を知る: 錆、電解腐食、サイズ違いが主原因。

- 初心者向け対処法: 潤滑剤、温度差、パイプレンチ。無理ならサイクルショップへ。

- 自己責任の外し方: 穴を開ける、シートポストを切る、自作治具。ただしリスク大。

- サンポールはNG: 金属腐食のリスクが高く、逆に錆びやすくなる。

- 予防が何より大事: 2~3か月に一度のグリスアップや掃除。雨ざらしをできるだけ避ける。

加えて、日々の生活を見直すという観点で、もしプロパンガスの料金が気になっている方は、エネピなどのサービスを参考にしてみるのもひとつの手です。

自転車のメンテナンス費用だけでなく、光熱費も見直すと意外と大きな節約につながる可能性があります。

最後に

シートポストの固着は、自転車を長期間放置していたり、日々のメンテナンスを疎かにしがちな人ほど起こりやすいトラブルです。

ですが、ほんの少しの手入れや予防策を実践するだけで、そんな大変な事態を未然に防ぐことができます。

- 「自転車に乗る時間が大好き!」

そう思う人ほど、定期点検とケアを心がけることで、ずっと快適なサイクリングを続けられるはず。 - 「知らないうちに料金が上がるかも?」

プロパンガスなどの生活インフラも、定期的にチェックしておくと安心ですよ。

ぜひ、あなたの愛車を大切にしながら、より快適かつ安全なサイクリングライフを楽しんでくださいね。

もし、固着が起きてしまったら、ここで紹介した方法を参考に、くれぐれも無理のない範囲で対処してみましょう。

そして無理がありそうなら、早めにプロに任せることがいちばん。

フレームを傷めてしまえば、高額な修理費用や買い替えが必要になるかもしれませんので、賢い判断を心がけてください。