鉄のフライパンは、料理を美味しく作れるし、育てる楽しさもあります。

一方で、

- 焦げ付きが取れなくなってしまった

- つい手入れを怠ったら、サビが出てきてしまった

ということもありますよね。

ちょっと待って!

そのフライパン、再生させられます!

しかも、自分で再生させることができるんです!

ということで、今回は

- 焦げやサビの付いたフライパンを再生させる方法

- 焦げやサビを防ぐための手入れの仕方

について解説します。

ぜひ読んで、あなたの家のフライパンも復活させてあげてくださいね!

スポンサーリンク

焦げやサビの付いたフライパンを再生させるには?

ちょっとした焦げを取り除く方法

『ちょっと焦げ付いたのが、なかなかとれない』という場合は、ひとまず

- フライパンの底を覆うくらいの水を入れる

- 中火にかけて、沸騰させる

- 焦げ付きが柔らかくなったら火を止める

- 金属のヘラや金属たわしなどで、焦げ付きの部分をこすって落とす

- 汚れを洗い流す

- 水分を拭き取り、さらに火にかけて水分を蒸発させる

- 油ならしをする

という方法を試してみてください。

あまりガンコでない焦げ付きなら、この手順で取り除くことができます。

水に重曹を大さじ2~3杯入れても良いですよ。

焦げやサビで使えなくなったフライパンを再生させる手順

焦げやサビがガッツリ付いてしまったフライパンは、

- 『焼き切り』をして、焦げを完全に焼く

- サンドペーパーで焦げやサビを削り落とす

- クレンザーとスポンジで洗う

- 『空焼き』をする

- 『油ならし』をする

という手順で再生させられます。

では、再生するのに必要な道具と、手順を見ていきましょう。

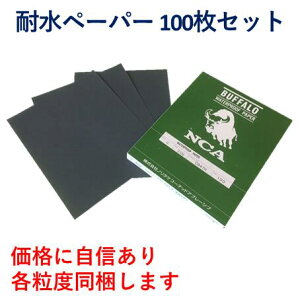

用意するもの

フライパンを再生させるのに必要な道具は

- ガスコンロ(カセットコンロやガスバーナーでもOK)

- サンドペーパー(100~150番、240番前後と、さらにきれいに磨きたい人は500番くらいを用意すると良い)

- 新聞紙

- クレンザー

- スポンジ

- 乾いたきれいな布巾 2枚以上

- 鍋つかみ(フライパンの柄が熱くなりそうな場合)

- 油(サラダ油でOK)

- キッチンペーパー

- 手袋

- マスク

- エプロン

エプロンは必須ではありませんが、服に汚れが付かないようにするためには、あったほうが良いです。

では、手順を追いながら、フライパンの再生させ方を見ていきましょう。

手順1 『焼き切り』をする

『焼き切り』というのは、フライパンを強火で熱し、汚れや焦げ付きを完全に燃やしきることです。

フライパンを熱していると、

- 煙が出る

- 焦げた部分に火が付いたりする

といったことが起きる場合があります。

ちょっとびっくりするかもしれませんが、

煙がおさまるまで、そのまま焼いてください。

煙が収まってきたら、焼き切り完了です。

焼き切りをするときには

- 換気をする

- 燃えやすいものを近くに置かない

ということに、十分注意してください。

また、ガスコンロによっては、フライパンが高温になると安全装置が働いて自動的に弱火になってしまうことがあります。

弱火になってしまう場合は、カセットボンベに付けて使うガスバーナーなどを使うと良いですよ。

焼き切りが完了したら、フライパンに触っても大丈夫なくらいまで冷めるのを待ちましょう。

手順2 焦げ付きやサビを削り落とす

フライパンが冷めたら、焦げ付きの厚い部分を、金属のヘラなどでこすって落としましょう。

その後、サンドペーパーで削ります。

サンドペーパーは

- 100~150番くらいの粗いサンドペーパーで削る

- きれいに削れたら、240番くらいのサンドペーパーでさらに磨き、滑らかにする

- さらに滑らかにしたい場合は、500番くらいのサンドペーパーで磨く

という順で使います。

サンドペーパー100番

サンドペーパー240番

サンドペーパー600番

メモ

フライパンを削っているうちに、赤サビが出てくることがありますが、そのまま削って大丈夫です。

この工程では、削りカスが出ます。

なので、

- 屋外か、多少カスが散らばっても大丈夫な場所で、新聞紙などを敷いて作業をする

- 細かいカスを吸い込まないように、マスクをする

- 汚れても良い服装で作業をする

- カスが肌に付かないように、手袋をする

という風にしてくださいね。

フライパンの表面がきれいになるまで削るのには、けっこう根気がいります。

気長に取り組んでくださいね。

手順3 クレンザーとスポンジで洗う

フライパンのさびや焦げ付きを削り落とし、表面がきれいになったら、今度は

クレンザーとスポンジで磨きながら洗っていきます。

クレンザーを付けて磨いていると、削りカスや残った細かい汚れで、クレンザーが黒っぽくなります。

クレンザーの色が変わらなくなるくらいまで磨いていきましょう。

磨き終わったら、水でクレンザーや汚れをていねいに洗い流します。

そして、乾いた布巾で水分をよく拭き取ってください。

これで、サビや汚れを落とす工程は終わりです。

手順4 空焼きをする

焦げやサビを落としたらシーズニング作業

ここからは、フライパンを買った時の『シーズニング』と同じ作業です。

まずは、『空焼き』から。

空焼きの手順は

- フライパンを中火で熱する

- フライパンが熱くなって煙が出始めたら強火にして、煙が出てもそのまま熱していく

- フライパンの色が青や灰色に変わるので、フライパンにまんべんなく火を当てながら熱していく

- フライパン全体が同じ色になって煙が出なくなったら、火を止める

- 五徳の上に置き、触っても熱くない程度まで冷ます

- お湯とたわしでよく洗う

- 洗い終わったら、水分をよく拭き取る

これで『空焼き』が完了です。

空焼きをするときにも煙が出るので、十分に換気をしながら行ってくださいね。

手順5 油ならしをする

いよいよ最後の工程、『油ならし』です。

油ならしの仕方は

- 水分を拭き取ったフライパンを中火で2~3分熱し、水分を飛ばす

- 一度火を止め、フライパンに油(1/2~1カップ程度)を入れる

- 弱火で3分くらい加熱する

- フライパンの縁にも油が行き渡るように、ゆっくりとフライパンを回しながら熱する

- 3分くらいしたら火を止め、油をオイルポットなどに入れる

- フライパンについている油を、キッチンペーパーでフライパン全体に擦り込む感じで拭き取る

注意

油を入れたフライパンを回しながら熱するすときには、

- 油に引火しないように、必ず弱火で熱する

- 油がこぼれないように、ゆっくり慎重に回す

ということに注意してください。

関連記事:鉄製フライパンを買って最初にやること!空焼きと油ならしを解説!

さらに油をなじませたいなら

- フライパンにさらに油をなじませたい

- フライパンの金気(かなけ)が気になる

という場合は、野菜くずを炒めましょう。

- 玉ねぎの外の皮

- ニンジンの皮

- セロリの葉

などの野菜くずを炒めると、金気が取れ、油が馴染みやすくなります。

野菜くずを炒めたら、

- 野菜くずをすぐにフライパンから出す

- フライパンが温かいうちにお湯で洗う

- 水気を拭き取り、火にかけて水分を飛ばす

- 油を塗り込む

という手入れを、必ずしておいてくださいね。

IHコンロでもフライパンは再生できる?

できるかどうかは、IHコンロによります。

IHコンロは火が出ませんし、フライパンに熱を伝える仕組みも、ガスとは違います。

そのため、コンロによっては『焼き切り』や『空焼き』ができない可能性があるのです。

でも、IHコンロで再生できなくても、

焼き切り

⇒焼き切りの工程を省略し、焦げは最初からサンドペーパーで削る

空焼き

⇒カセットコンロやガスバーナーを使う

という方法でも、フライパンを再生させられます。

また、

- 焼き切りをせず、焦げをサンドペーパーで削って落とす

- 空焼きはIHコンロの最大出力で行う

という方法で、IHコンロでフライパンを再生させた人もいます。

参考 鉄フライパンのIHでの再生方法。はがれて錆びても酸化被膜で復活

ただし、安全のために

IHコンロの取扱説明書に『空焚き禁止』などと書いてある場合は、IHコンロではなく、カセットコンロやガスバーナーを使ったほうが良いですよ。

鉄製フライパンの焦げやサビの原因と防ぎ方

再生したフライパンで美味しい料理を!

鉄のフライパンに『焦げやすい』『サビやすい』というイメージを持つ人もいるようですが、フライパンだって、むやみやたらと焦げたりサビたりするわけではありません。

ちゃんと原因があるのです。

そして、原因と対処法がわかれば、焦げ付きやサビも防ぎやすくなります。

ここからは、

- 鉄製フライパンの焦げやサビの原因

- 焦げやサビの防ぎ方

について解説します。

フライパンが焦げ付く原因

フライパンが焦げ付く原因は、

- フライパンを初めて使う前の『油ならし』をしなかった・不十分だった

- 調理の時に引く油が足りない

- 調理の時の火力が強すぎる

- 調理後、十分に洗わなかった

- 洗うときに洗剤を使ったために、フライパンになじんでいた油が落ちてしまった

- 洗剤で洗った後、『油ならし』をしなかった

といったことが多いです。

また、毎回きちんと洗って手入れをしているつもりでも、

- 落としきれなかった汚れ

- 落としきれなかった焦げ付き

が少しずつ溜まってしまい、その部分が更に焦げ付きやすくなることで、焦げがこびり付いてしまうことがあります。

フライパンにサビが付く原因

サビの原因になりやすいのは、

- 塗れたままにした・洗った後に水分を飛ばすのが不十分だった

- 湿気の多い場所に保管していた

- 洗いすぎ・こすり過ぎで油の皮膜が剥がれたのをそのままにしてしまった

- 長期間使わないでいた

ということです。

鉄は、水分が付くとサビやすくなります。

また、洗ったままにしておいたときだけでなく、

- 湿気の多い場所に保管した

- フライパンの表面の皮膜が落ちた

といったことでも、水分が付きやすくなります。

『長期間使わないとサビる』というのも、時間が経って皮膜が剥がれてしまうためです。

フライパンの焦げ付きやサビを防ぐ手入れの仕方

フライパンの焦げ付き・サビを防ぐには、手入れが大切です。

どういう手入れをすると良いか、シーンごとに見ていきましょう

フライパンを買ったら

フライパンを買ったら、使う前に『空焼き』と『油ならし』をしましょう。

これは防サビの塗装を落とし、油をなじませるのに必要な作業です。

空焼きと油ならしの方法については再生の仕方でも触れましたが、詳しくはこちらの記事を読んでくださいね。

関連記事:鉄製フライパンを買って最初にやること!空焼きと油ならしを解説!

調理をする前の手入れ

フライパンを使う前には、『油返し』という手入れが必要です。

油返しは、

- フライパンを中火にかけ、煙が出る寸前くらいまで加熱する

- 大さじ3杯くらいの油を入れ、弱火で3分くらい加熱し、油をよくなじませる

- 火を止め、余分な油をオイルポットに戻す

という手順でできます。

調理のときに気をつけること

調理をするときには、

- 油返しをした後であっても、必要な分の油を引いて使う

- 火力を強くしすぎない

ということに気をつけましょう。

フライパンには油が馴染んでいますが、それでも油を引かないと焦げ付いてしまうことがあります。

また、鉄製のフライパンは、熱が食材に伝わりやすいです。

そのため、必要以上に火力を強くすると、焦げやすくなってしまいます。

使った後の手入れ

使った後は、

- 洗う

- 乾燥させて油を塗る

という手入れをすることが大切です。

調理が終わってフライパンを洗うときには、

- 料理をすぐにフライパンから出し、食器や容器に移す

- フライパンに温かさが残っているうちに洗う

- 洗うときは、お湯とたわしだけで洗い、洗剤やスチールたわしは使わない

- 汚れや焦げ付きをしっかり洗い落とす

ということを意識しましょう。

洗剤やスチールたわしを使わずに洗うのは、油の皮膜を落としすぎないようにするためです。

そして、洗い終わったら

- すぐに水分をよく拭き取る

- 水分を拭き取った後に火にかけ、拭き取れなかった水分を蒸発させる

- 水分が飛んだら、油を塗り込んでおく

これで使った後の手入れは完了です!

保管するときの注意点

鉄フライパンのサビを防ぐには、

- 湿気の多い場所を避けて保管する

- フライパンを頻繁に使う

ということが大切です。

鉄のフライパンは、長期間使わないで保管すると、どうしてもサビやすくなってしまいます。

もし、しばらく使わないということであれば、

- フライパンを温め、油を薄く塗る

- 新聞紙にくるむ

- 保管が長期になる場合は、フライパンを包んでいる新聞紙を時々交換する

という方法で、サビが予防できます。

そして長期間使わなかったフライパンを使うときは、

サビがないかよく見て、サビている場合は再生させてから使ってくださいね。

スポンサーリンク

まとめ

鉄のフライパンが焦げ付いたりサビたりしてしまった場合は、

軽い焦げ付き

⇒フライパンに水を入れて沸騰させ、金属のヘラなどでこすり落とす

焦げ付きやサビがかなり付いている場合

⇒焦げ付きを焼き切り、焦げやサビをサンドペーパーで削った後、空焼きと油ならしをする

という方法で対処することができます。

そして、フライパンの焦げ付きやサビは、

- 使う前に油返しをする

- 調理の時には、必要な量の油をきちんと引いて調理する

- 使ったらフライパンが温かいうちに洗う

- 洗った後の手入れをきちんとする

- 湿度の高い場所を避けて保管する

といった方法で防ぐことができます。

一番大事なのは、『きちんと手入れをしながら、しょっちゅう使うこと』です。

そうすれば、鉄のフライパンは使えば使うほど焦げ付きにくく、使いやすく育っていきますよ!