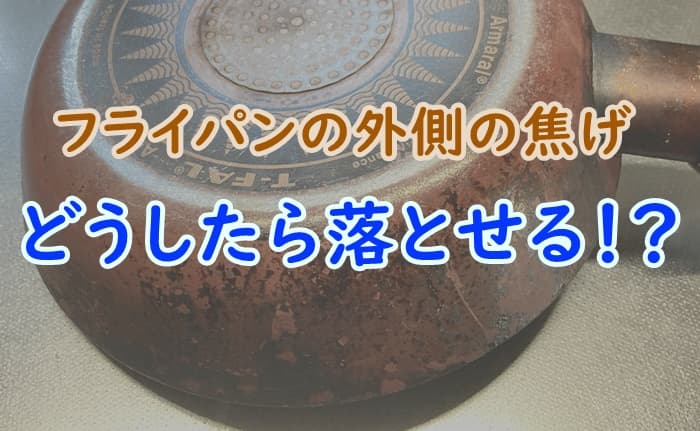

いつもフライパンを使ったらきれいに洗っているつもりでも

『いつの間にか裏側が焦げ付いてる!』

なんてこと、ありますよね。

フライパンが焦げ付くのは、内側だけじゃないんです。

外側や裏側にも、焦げが付いてしまうことがあります。

はい、あります。

焦げは軽いうちに対処すれば、わりと簡単に落とせるんですよ!

ということで、この記事では

- フライパンの裏や外側に付いた焦げの落とし方

- フライパンの裏や外側に焦げが付いてしまう原因と防ぎ方

について解説します。

ぜひ読んで、フライパンをきれいにしてくださいね!

スポンサーリンク

フライパンの裏や外側の焦げの落とし方は?

フライパンの裏側、外側の焦げを落とすには

- 焦げ落とし用洗剤を使う

- 重曹を入れたお湯で煮沸する

- 重曹ペーストで磨く

- クレンザーで磨く

- 要らないポイントカードなどでこする

- 天日干しする

という方法があります。

それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

焦げ落とし用洗剤を使う

焦げを落とすのに一番手っ取り早いのは、

焦げ落とし用の洗剤を使う

という方法です。

たとえば、

- 焦げ取りぱっとビカ

- 焦げ取り名人

などです。

こういった洗剤を使うと、簡単に焦げが落とせます!

ただし、

- フライパンの材質によっては使えないことがあるので、買う前に商品説明をよく読み、自分のフライパンに使える製品を選ぶ

- 製品の使い方や注意事項をよく確認して、正しい使い方をする

ということを守ってくださいね。

メモ

焦げ落とし用のタワシもありますが、金属のたわしや研磨剤を多く含むタワシは、フライパンの材質によっては傷が付くことがあります。

私としては、焦げ落とし用タワシより洗剤を使うほうがおすすめです。

重曹を使って焦げを落とす方法

酸性の油を多く含む焦げ付きは、アルカリ性の重曹を使って落とすことができます。

重曹の使い方には、

- 重曹を入れたお湯で煮る

- 重曹ペーストを付けて磨く

という2通りの方法があります。

それぞれの方法について、見ていきましょう。

重曹で煮る

焦げ落としにおすすめなのが、『重曹で煮る』という方法です。

用意するもの

- 水

- 重曹(水1Lに対して大さじ2杯くらい)

- フライパンが入るくらいの大きさの鍋(必ずアルミや銅以外の鍋を使うこと)

- スポンジ

- 手袋

手順は、

- 鍋に水と重曹を入れ、フライパンを入れる

- 強火にかけて沸騰させる

- 沸騰したら火を弱め、10~20分くらい煮る

- 火を止めて、1時間くらい放置する

- スポンジでフライパンをこする

- 焦げが落ちたら、重曹をきれいに洗い流す

私もこの方法でやかんの焦げを落としたことがありますが、スルスル落ちて気持ちよかったですよ!

なお、フライパンが入る鍋がないときは、

- ビニール袋にお湯と重曹を入れ、フライパンを浸けおきする

- 耐熱性のたらいにお湯を入れて、フライパンを浸けおきする

という方法でもOKです。

重曹で煮沸するときに注意すること

重曹で煮沸をするときは、

- アルミや銅など、アルカリ性に弱い素材のフライパンには重曹を使わない

- フライパンを入れる鍋も、アルカリ性に強い素材でできた鍋を使う

- 重曹は必ず水から入れる

- 沸騰したら必ず火を弱める

- 沸騰した重曹水はアルカリが強くなるので、手袋をして作業をする

ということに気を付けてください。

アルミや銅は、重曹に反応して変色や変質してしまうことがあります。

フライパンや煮沸に使う鍋がアルミや銅ではないかどうか、よく確認してくださいね。

また、水を沸騰してから重曹を入れたり、強火で沸騰させ続けたりすると、お湯が飛び散ったり吹きこぼれたりします。

やけどする危険性もあるので、『重曹は水が温まる前に入れ、沸騰したら弱火』を守ってください。

重曹ペーストを付けて磨く

重曹は、研磨剤としても使えます。

軽い焦げ付きなら、重曹で磨くだけで落とせることもあります。

用意するもの

- ぬるま湯

- 重曹

- ラップ

- スポンジ(ラップで包んでおく)

- 手袋

手順は

- 重曹をぬるま湯で練ってペースト状にする

- 焦げた部分に塗り、ラップをかけてパックし、30分くらい放置する

- 30分くらいたったらラップを外し、洗い流さずにそのままラップに包んだスポンジでこする

- 焦げ付きが落ちたら、よく洗い流す

重曹の固さは、塗りやすく、流れてしまわないくらいの固さがちょうど良いですよ。

メモ

重曹で煮る方法のところでも書きましたが、

アルミや銅製のフライパンには、重曹ペーストもNGです。

重曹は、フライパンの素材を確かめて使ってくださいね。

クレンザーを使う

重曹でも落ちない焦げ付きには、クレンザーを使ってみましょう。

用意するもの

- クレンザー(研磨率20%くらいのもの)

- ラップでくるんだ柔らかいスポンジ、または丸めたラップ

- ラップ

やり方は、

- クレンザーを焦げた部分に付ける

- ラップで包んだスポンジか丸めたラップで、あまり力を入れずにこする

- よく洗い流す

これだけです。

クレンザーは、研磨率が高いほど研磨剤がたくさん入っています。

でも、研磨剤があまり多いと、傷も付きやすいです。

20%くらいの研磨率の製品を使うのがおすすめですよ。

また、あまり力を入れてこすると、これも傷の原因になります。

あまり力を入れず、根気良くこすってください。

硬い物で削ってこそげ落とす

ポイントカードも焦げ落としに使える!

わりと原始的な方法ですが、

『硬い物でこすって焦げを落とす』という方法もあります。

手順は、

- 焦げた所をしばらくお湯に浸けおきする

- 焦げが少し柔らかくなったら、使っていないクレジットカードや硬いポイントカードなどでこする

ただし、『硬い物でこする』ということは、当然傷を付けてしまう可能性もあります。

- 金属ヘラなど、かなり硬い物は使わない

- あまり力まかせにこすらない

ということに注意してください。

天日干しする

昔ながらの焦げ落とし方法として、『天日干し』があります。

やり方はとてもシンプルで、

- フライパンを1週間くらい、日当たりの良い場所に出して日光に当てる

- 焦げ付きが完全に乾いてパリパリしてきたら、木べらなどで焦げをこすり落とす

という手順です。

『焦げをパリパリに乾かす』ということがポイントなので、

乾かしている間は、雨や夜露、朝露などで濡らさないように気をつけましょう。

天日干しでの焦げ落としは簡単なのですが、

- 時間がかかる

- 雨が降ったら天日干しができないので、何日かかるかは天気まかせになる

- 焦げを落とすまで、フライパンを使えない

ということが、最大のデメリットです。

今は天日干し以外にも焦げ落としの方法があるので、天日干しで焦げを落とす人も少ないでしょう。

でも、実験的にやって楽しむには良いかもしれませんよ。

焦げ落としに使わないほうが良いもの・注意が必要なもの

ネットには、フライパンの外側の焦げ落としに

- オキシクリーンや酸素系漂白剤

- 洗剤入りの金属タワシ

- メラミンスポンジ

といったアイテムを勧めている情報もあります。

でも、

オキシクリーンは基本的にやめておいたほうが良いですし、スチールウールタワシやメラミンスポンジは使い方に注意が必要です。

焦げ落としにオキシクリーンは使える?

フライパンの焦げ落としに、オキシクリーンを使う人もいますが、

公式サイトに『金属への使用はNG』と書いてあるので、おすすめしません。

参考 オキシクリーン 500g/1500g/つめかえ用 1000g/つめかえ用 2000g 詳細ページ

- オキシクリーン以外の酸素系漂白剤

- 注意書きや使い方に『金属には使わないように』と書いてある洗剤

も、やめておいたほうが良いです。

また、オキシクリーンや酸素系漂白剤は

テフロンなどのコーティング加工のフライパンの場合、内側に付くと加工が傷む可能性があります。

オキシクリーンや金属に使えない洗剤を使う場合は、内側に付かないように注意して、自己責任で使ってくださいね。

洗剤や研磨剤入りのスチールウールタワシ

『ボンスター』などの洗剤入りスチールウールタワシも、焦げ落としには役立ちます。

ただし、金属タワシはどうしても傷を付けてしまいやすいです。

フライパンの外側に塗装がしてある場合、強くこするとはがれてしまう可能性があります。

スチールウールタワシを使う場合には、

- 最初に目立たない所でこすり加減などを試してから焦げを落とす

- こするときに力を入れすぎないようにする

- コーティング加工のフライパンは、絶対に内側をこすらない

ということに注意してください。

メラミンスポンジを使う場合

メラミンスポンジは柔らかそうに見えますが、細かい網状になっているから柔らかく感じるだけで、

実はけっこう硬い素材でできています。

なので、メラミンスポンジも傷を付けないように使う必要があります。

メラミンスポンジで焦げを落としたいときは

- 水をたっぷり含ませて使う

- 力を入れずに、なでるようにこする

- コーティング加工のフライパンの内側をこすらない

ということに注意してください。

メラミンスポンジの注意点や使い方は、こちらの記事に詳しく書いてあります。

併せて読んでくださいね。

関連記事:激落ちくんに毒性は本当?メラミンスポンジの正しい使い方と原理を解説

フライパンの外側に焦げが付く原因と予防法

裏も忘れずに洗おう

フライパンの外側や裏に焦げが付く原因

外側や裏にまで焦げが付いてしまう原因は

- 料理中に、油や汁が跳ねて付いた

- 料理を食器や容器に移すときに汁が垂れ、フライパンの熱で水分が蒸発して焦げになった

- 隣の鍋から飛び散ったりこぼれたりした油や汁、食材などがフライパンにくっついた

- フライパンを火にかけたときに、コンロの五徳に付いていた汚れが焼き付いてしまった

- 洗った後に水分を拭き取らずに火にかけたために、水分が蒸発するときに熱が集まり、その部分が焦げた

- フライパンの裏に付いた汚れが洗い流されないままになっていて、調理の時に焦げた

といったことです。

このうち、注意すれば避けられるのは

- きちんと洗えていなかった

- 洗った後に水分をふき取らなかった

- コンロの五徳が汚れていた

ということくらいで、その他の原因は、フライパンを調理で使う以上、気を付けても避けるのは難しいです。

つまり、外側が焦げ付くのも、ある程度は仕方ありません。

フライパンの外側や裏の焦げ付きを防ぐには

フライパンの外側や裏に焦げが付くのを防ぐには

- 普段からコンロの五徳をきれいにしておく

- フライパンの外側に油や汁が付いたら、できるだけ早く拭き取っておく

- フライパンを使い終わったら、外側も丁寧に洗う

- 洗った後に火にかける時は、水分を拭き取ってから火にかける

ということが大切です。

一言で言うと、

フライパンやコンロの五徳はできるだけきれいにし、汚れたときはできるだけ早く取り除く

ということです。

はい、とても基本的でシンプルな方法で、焦げはある程度防げるんです。

でもシンプルなことでも、忙しくて毎日はきちんとできなかったりすることも多いですよね。

無理のない範囲で『いつもなるべくきれいに』を心がけつつ、焦げが目立ってきたら早めに落とせばOKですよ!

スポンサーリンク

まとめ

フライパンの外側や裏側に付いた焦げは、

- 焦げ落とし用の洗剤を使う

- 重曹で煮る

- 重曹ペーストで磨く

- クレンザーで磨く

- 要らないキャッシュカードなどでこする

- 天日干しにして乾かし、こそげ落とす

という方法で取り除くことができます。

|

重曹なら、『なるべく洗剤を使いたくない』という人にも使いやすいですね。

ただし、重曹を使うときには、

- フライパンと煮沸するために使う鍋が、アルミや銅など、重曹に弱い素材ではないことを確認する

- 手荒れを防ぐために、手袋をする

- 重曹で煮沸するときは、重曹は水から入れ、沸騰したら必ず弱火にする

といったことに注意しましょう。

そして、フライパンの外側や裏の焦げは、

- フライパンに油や汁が付いたら、なるべく早く拭き取る

- フライパンを使った後は、外側もしっかり洗う

- 洗ったら、水分をしっかり拭き取る

という方法で防ぐことができます。

内側も外側もきれいにして、気持ちよくフライパンを使ってくださいね!