『プロパンガス』は、安全で使いやすいエネルギーです。

多くの家庭や事業所で使われている割には、事故件数も意外と多くありません。

そうですね。

それに、プロパンガスの事故は爆発だけではありません。

そこで今回は、

- プロパン(LP)ガスの事故にはどんな事故があるのか

- プロパンガス事故の件数の移り変わり

- どうしたら事故を防げるのか

について調査しました。

プロパンガスを安全に使うためにも、ぜひ読んでくださいね!

スポンサーリンク

プロパンガスでは、どんな事故が起きるの?

プロパンガスの事故の種類

プロパンガスの事故には、多い順に

- ガスの漏洩(ガス漏れ)

- ガス漏洩からの爆発・火災

- 一酸化炭素中毒

という3つのタイプがあります。

ガス漏れ事故

プロパンガスの事故で一番多いのは『ガス漏れ』。

経済産業省の報告によると、2021年のガス事故では、全体75.5%を占めています。

はい。

爆発や火災に至らず、ガス漏れだけで済むと、『大した事故ではない』という印象を持つかもしれませんが、

ガス漏れはれっきとした『事故』です!

ガス漏れが起きていると、ちょっとした火花で爆発や火災に至る可能性があるので、とても危険なんですよ!

ガス漏れからの火災・爆発事故

ガス漏れに次いで多いのが、漏れたガスに引火して起きる火災や爆発事故です。

2021年に起きたプロパンガス事故の24.5%、つまり約1/4が爆発・火災事故でした。

火災や爆発は、

- 建物の損壊

- 負傷者が出るなど、人的被害も出る

- 爆発や火災の規模によっては周囲の建物や人にも被害が及ぶ

という、ガス事故の中では一番被害が拡大しやすい事故です。

一酸化炭素中毒

ガス事故でもう一つ忘れてはいけないのは、『一酸化炭素中毒』です。

ガス事故全体に対する割合としては、2016~2021年の5年間で2%と、多くはありません。

でも、時には命に関わる、とても危険な事故です。

2016~2018年の間にプロパンガスによる一酸化炭素中毒にかかった人は50人もいますし、2018年には死者が1名出ています。

LPガス事故の件数の移り変わり

事故の話を聞くと怖くなってしまうかもしれませんが、事故の件数はそう多くはありません。

2021年に起きたプロパンガスの事故は、経産省の調べによると212件。

プロパンガス使用世帯数2,400万世帯に対する事故件数の割合は、わずか0.0000088%という少なさです。

1967年~2021年の事故件数の推移を見ても、事故数、負傷者数、死者数はかなり減っています。

引用 経済産業省『2021 年のLPガス事故発生状況』より

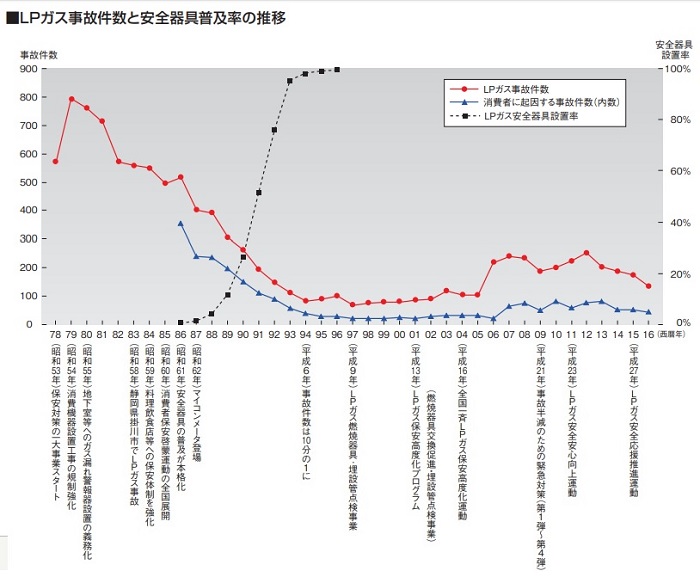

もう1つ、グラフを見てみましょう。

1978年~2016年の事故件数と安全器具普及率の推移です。

引用 日本LPガス団体協議会『LPガス事故件数の推移』より

このグラフを見ると、

安全器具の普及に伴って事故件数が減っていることが、よくわかりますね。

加えて、今の安全器具は昔よりもずっと進歩していて、よりしっかりと事故を防いでいます。

プロパンガスの事故件数が減ったのは、

- 安全器具の開発や普及

- 安全性を高めるための運動

といった、業界の努力のおかげなのです。

プロパンガスボンベが爆発する可能性は?

『ガスボンベ』というと『爆発』というイメージを持つ人も多いかと思いますが、

ガスボンベに入ったプロパンガスやボンベそのものが何の原因もなく爆発することは、ありません。

プロパンガスのボンベにも、事故を防ぐための安全策がしっかりと講じられています。

使い方を守って普通に使っていれば、爆発や火災の心配はありませんよ。

ただし、ガスは

何かの原因でボンベから漏れ、空気と混ざったところに火が点くと、爆発します。

また、

- ガスボンベが押しつぶされた

- ガスボンベの強度を超える非常に強い衝撃を受けた

というような場合には、ガスボンベが爆発することがあります。

ガスボンベの爆発については、こちらにも書いてあるので、読んでくださいね。

関連記事:プロパンガスのボンベの仕組みと圧力をチェック!爆発の可能性は?

プロパンガスの爆発事故事例

ガスの事故!?

プロパンガスの爆発事故はそうそう起こることではありませんが、実際に起きることもあります。

ここからはプロパンガス爆発事故の事例を3つ、そして、スプレー缶のガスの爆発からプロパンガス火災に至った事故を見てみましょう。

注意

事故の様子の記述が含まれるので、人によってはフラッシュバックなどを引き起こす可能性があります。

体調や心の状態に配慮しながら読んでください。

静岡県のレクリェーション施設での爆発事故

まず、1983年11月に静岡県で起こった、レクレーション施設での事故です。

施設のバーベキューハウスの室内で、大規模なガス漏れが発生。

火を使わないようにしたものの、製氷機の火花からガスに引火し、大きな爆発が起きてしまいました。

その結果

- 1,000平方メートルの鉄筋の建物が全壊

- 客や従業員14名が死亡、27名が重軽傷

という大事故となってしまったのです。

この事故の原因は、工事の時に作業員が31か所ものガス栓を閉め忘れたことです。

それに加えて、元栓を閉めたり避難誘導をするなどの対応をしなかったために、多くの被害者を出してしまいました。

郡山市の飲食店での爆発事故

2つ目の事例は、2020年7月、福島県郡山市の飲食店で起きた事故です。

- 飲食店の店舗は鉄骨の骨組みを残して全壊

- 半径570mもの範囲に被害が出て、周辺の店舗や学校などの壁や窓ガラスが壊れた

- 死者1名、重軽傷者19名という人的被害が出た

という、かなり大規模な事故でした。

原因は

- 配管に腐食した部分があり、そこから漏れたガスに何らかの原因で火が付いた

- ガス漏れ警報器が作動する状態になっていたかどうかわからないことから、ガス漏れに気づかなかった可能性もある

と考えられています。

福岡のマンションでの爆発事故

2014年11月、福岡県のマンションで爆発事故が起きた例があります。

この事故では、

- 建物の壁や窓など、マンション全体が崩壊する

- 周りの建物にもガラスが割れるなどの被害が出る

という大きな被害が出ました。

また、近くの保育園の園児や職員など、約80名が避難したとのこと。

これほどの大事故で人的被害が負傷者5名で済んだのは、不幸中の幸いですね。

この爆発事故の原因は、漏れたガスにタバコの火が引火したことと見られていますが、なぜガス漏れが起きたのかは不明です。

番外編 北海道のスプレー缶からの大爆発炎上事故

最後は、2018年12月、北海道の不動産仲介業者の店舗で、スプレー缶の爆発から二次的にプロパンガスの爆発と火災が起きたケースです。

この事故は大きく報道されたので、覚えている人も多いでしょう。

この事故の経緯は、

- 室内で換気をせずにスプレー缶のガス抜き作業をした

- 120本分ものスプレー缶のガスが室内に充満した状態で給湯器を点けた

- 給湯器の火花がスプレー缶のガスに引火し、大爆発を起こした

- スプレー缶のガス爆発によってプロパンガスの配管が外れ、ガスが流出

- 流出したプロパンガスに火がついて火災が発生

ということでした。

その結果、

- 爆発で店舗は跡形もなく吹き飛んだ

- 周辺の建物や車の窓ガラスも割れた

- 周辺で停電が起きた

- 負傷者50名以上

という甚大な被害が出ました。

これほどの大事故でありながら亡くなる人がゼロで済んだのは、奇跡的と言えるでしょう。

この事故は二次的にプロパンガスによる火災が起きましたが、そもそもの原因はスプレー缶のガス抜き。

スプレー缶も、ガスを噴出した近くに火の気があれば、引火して爆発してしまうのです。

スプレーのガス抜きは、必ず火の気のない屋外でしましょう。

プロパンガスの事故を防ぐには?

ガス会社では事故対策もしっかりやってます!

プロパンガスの事故を防ぐ方法

プロパンガスの事故を防ぐためには、

- 使い方や注意事項を守って正しく使う

- 保安点検を受ける

- ガス器具の手入れなどをする

- 使わない時は元栓を閉める

- ガス漏れ警報器を正しく設置し、作動するようにしておく

- 緊急対応や保安の体制が整ったガス会社を利用する

- ガス会社の緊急連絡先は、すぐにわかるところに貼っておく

- ガス漏れが起きた時には、正しく対応する

ということが大切です。

どれも、プロパンガスを使う時には基本的なことですよね。

つまり、『基本的なことさえしっかりやっていれば、かなりの高確率で事故は防げる』ということです。

なお、ガス漏れが起きた時は

- ガス器具を止め、換気をする(ただし、換気扇などの電気器具は絶対に使わない)

- 火気厳禁

- 窓や扉を開け、しっかり換気する

- すぐガス会社に連絡する

- ガス会社の人に安全を確認してもらうまでは、ガスを使わない

ということを守ってください。

企業や業界が行ってきた事故対策

プロパンガスの業界は、事故を減らすために

- ガス消費機器設置工事の規制の強化

- 保安点検やガス設備についてなどの法整備

- 消費者への保安啓蒙

- 安全装置の研究や開発、普及

など、いろいろな方向から対策を講じ、実践しています。

では、どんな対策がされているのか、ざっと見てみましょう。

プロパンガスボンベの事故対策

プロパンガスボンベは、安全を保つために

- 高圧のガスを安全に入れておける丈夫な素材で作る

- 安全弁をつけるなど、ボンベそのものにつける安全装置を付ける

- ガスボンベの設置場所や場所の条件

- ボンベの配送の仕方や必要な資格

といったことが法律で決められています。

ですから、めったなことでは、ボンベが壊れたり爆発したりすることはありません。

何かの理由で中の圧力が上がった時には、爆発を防ぐためにガスを放出する仕組も付いています。

関連記事:プロパンガスのボンベの仕組みと圧力をチェック!爆発の可能性は?

関連記事:プロパンガスボンベの設置基準や保管(置き場)のルールを解説!

関連記事:プロパンガスの取扱や運搬に必要な資格をわかりやすく解説!

ガス設備やガス器具の事故対策

ガス設備やガス器具にも、

- マイコンメーターを設置する

- ガスメーターに安全装置を付ける

- ガス器具に、不完全燃焼防止装置や空焚き防止装置、立ち消え防止装置などの安全装置を付ける

- 定期的に保安点検をする

などの事故対策が義務付けられています。

空焚きや立ち消えが起きた、あるいは大きな地震があったという場合はガス器具が自動的に止まったり、ガスメーターがガスを遮断したりして、事故を防ぎます。

ただし、安全装置が付いていても、空焚きや立ち消えなどには十分注意してください。

そして、4年に1度の定期保安点検は、必ず受けましょう。

ガス設備の不具合や故障がないか点検することで、事故を未然に防げます。

関連記事:プロパンガスのメーター表示と見方をわかりやすく解説!

安全のための法律の整備

安全対策をより確実にするためには、法律の整備もとても重要です。

法律で決めることで業者に安全対策を義務付けることができるので、より確実に徹底することができるからです。

プロパンガスに関する法律には、

- 液化石油ガス法(液石法)

- 高圧ガス法

があり、一般家庭でのプロパンガス使用に関わるのが、『液化石油ガス法』です。

この『液石法』に基づいて、プロパンガス会社やガス関連器具の製造業者は、

- ガス設備やガス器具の安全装置の設置

- ガス設備やガス器具の点検などの保安業務

が義務付けられています。

もし法律で義務付けなかったら、安全装置のないガス器具が販売されたり、点検を怠る業者が出てきたりしかねません。

その結果、事故が起きる可能性も増してしまいます。

だから法律で義務付けることがとても大事なのです。

液石法は、1967年(昭和42年)に制定され、その後も何度も何度も改正されてきました。

改正の内容は、事故防止だけでなく、販売方法などに関わる内容もあります。

時代の移り変わりや消費者の意識の変化とともに、より安全に、より安心してガスを使えるように、法律も変わり続けているのです。

スポンサーリンク

まとめ

プロパンガスの事故には

- ガス漏れ

- ガス漏れに着火したことによる爆発や火災

- 一酸化炭素中毒

があります。

爆発や火災はインパクトが大きいですが、

ガス漏れや一酸化炭素中毒も、人の命に関わりうる、十分危険な事故です。

ガスボンベが爆発することは、よほどのことがない限りありません。

また、プロパンガス事故全体の件数も、ガス設備やガス器具の安全装置の普及や法整備によって、かなり減少しています。

でも、安全装置や法整備だけで完全に事故を防げるわけではありません。

プロパンガスの事故を防ぐためには、私たち消費者も

- 注意事項や使い方を守る

- ガス器具の手入れをする

- 保安体制のしっかりしたガス会社と契約し、緊急連絡先を見えるところに書いておく

- ガス会社の保安点検を受ける

など、基本的なことを日常の中でしっかり行うことが大切です。

プロパンガスは、安全に使えればとても便利で、地球にも優しいエネルギーです。

事故には十分気をつけながら、大いに活用していきたいものですね。